目 次 目 次

はじめに ロンドンを襲ったV爆弾(バリー・ピット

1 秘密兵器の研究センター

2 ドイツの新兵器・珍兵器

3 恐怖の兵器、V2号誕生

4 ロケット戦闘機飛ぶ

5 超巨大機と超小型機

6 空駆ける三角翼機

7 戦慄の毒ガス兵器

8 連合軍を悩ませた水中兵器

9 世界初のミサイル、ジェット機開発

10 霧のなかに消えた秘密兵器

訳者あとがき(渡辺修)

解説に代えて(野木恵一)

訳者あとがき(渡辺 修)

本書の原題は『ドイツ秘密兵器』

であり、数多くの珍しい新兵器が紹介されているが、やはりその本命はV1号、V2号であろう。

V1号、V2号の名が世に知られだしたのは、一九四四年、ドイツにとって戦況が不利になりはじめたころだった。

ドイツ語の「報復兵器」(フェアゲルトゥングスワッフェン)の頭文字「V」をとったこの脅威の秘密兵器は、当時のゲッベルス宣伝相にとって絶好の宣伝材料であったことはいうまでもない。

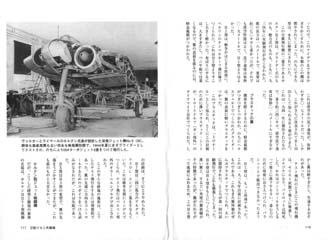

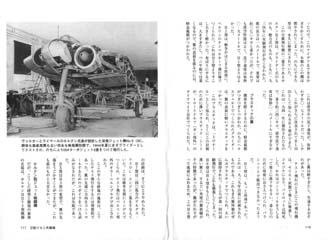

V1号はすさまじい騒音を発して飛ぶので、爆鳴弾(バズ・ボム)ともよばれたが、落下するさいは騒音は停止し、誘導装置もはずれて、地上のどこに落ちてくるかわからず、ロンドン市民を恐怖のどん底におとしいれた。

しかしイギリス側はこの飛行爆弾に対抗する「クロスボー」(石弓)作戦を組織しペーネミュンデはじめドイツの発射基地を徹底的にたたいて、被害を最少限にくいとめることができた。

V2号は、これにくらべて、超音速で成層圏をこえて飛来するので防御のしようがなく、イギリスその他連合国側がもっともその対策に頭を痛めた。事実、V2号は一九四四年九月から七カ月間に、ロンドンなどイギリス国内だけで、一万人ちかくを殺傷したのである。

ただ連合国側にとって、何よりも幸いだったのは、V2号の登場が、予定より三カ月以上おくれたことだった。ほかならぬヒトラー自身が、この新兵器の威力を最初のうち信用しなかったのが、その大きな原因の一つだった。

一九七一年の春、アメリカから来日したV2号生みの親、フォン・ブラウン博士は、日本のある新聞記者とのインタビューで「ヒトラーは最初はロケットの価値を理解できなかった。歩兵伍長だったかれが得意なのは地上戦闘だけで、ロケットやジェット機を軽視していた」と当時を回想している。

ヒトラーは一九四三年七月、V2号発射実験のフィルムを見てはじめてその威力に気がついた。ただちに緊急生産を命じたが、時すでにおそかった。

もしもヒトラーの決心が、あと半年でも早かったとしたら、第二次大戦の結末が変わっていたかもしれないことは、本書の著者ブライアン・フォードが指摘している通りである。まことに運命の皮肉といわざるをえない。

訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。

解説に代えて( 野木恵一)

秘密兵器の王国

秘密兵器という言葉には、それだけでも心をわくわくさせるような響きがある。

秘密兵器が一番似合うのは、やはり第二次大戦のドイツだろう。ソ連でもアメリカでもイギリスでもないし、残念ながら日本でもない。ナチの秘密兵器と言われれば、それだけでもなにか見たことも想像したこともないメカが出て来そうではないか。

本書『ドイツ秘密兵器』は、その第二次大戦中のナチ・ドイツの秘密兵器を包括的に解説した本である。本書はかつて『V1号V2号』のタイトルで、サンケイ第二次大戦ブックスのシリーズから刊行された本の改訂版である。確かに原書でもV1号とV2号の両ミサイルが一番大きく取り上げられてはいるのだが、それ以外の陸海空の秘密兵器にもまんべんなく目を向けている。そこで復刊にあたっては、サブタイトルだっ

た「ドイツ秘密兵器」(原題も同じ)をメインタイトルに持ってくることになった。

ドイツの秘密兵器について、とくに計画機に関しては、多くの本が出ているが、秘密兵器全体を概観した本は日本ではあんがい少ない。ドイツ秘密兵器マニアにとっては食い足りないかもしれないが、大戦中のドイツの兵器研究に関して概括的な知識を得たい者にとって、本書は格好の入門書と言えよう。これで興味が湧いたならば、各分野の詳しい資料を自分で探せばよい。

冷戦終焉以降、旧東ドイツや旧ソ連に秘蔵されていた資料が発掘され、ドイツ秘密兵器の研究はいちだんと進歩した。ただ個々の兵器や研究についての解釈が深められ、いくつかの事例に関しては新説も登場したものの、本書の解説を根本的に修正しなければならないような事態にはなっていないようだ。

ドイツの秘密兵器が心を騒がせるのは、その先進性、未来性とともに、多様性にある。それぞれ現代の巡航ミサイルと弾道ミサイルの元祖となったV1号、V2号をはじめとして(後者は言うまでもなく宇宙ロケットの元祖でもある)、ミサイル、ジェット・エンジン、後退翼、三角翼、全翼機、ホーミング魚雷、赤外線暗視システム、アソールト・ライフル(突撃銃)、汎用機関銃(GPMG)等々、現在使われている兵器でドイツが最初に手をつけたものは枚挙に暇(いとま)がない。

戦勝国はこれらの技術を分け獲りして、戦後に自分たちの兵器開発の基礎とした。戦後の世界の兵器開は、ドイツの敷いたレールの上を走ったとさえ言えるかもしれない。

ドイツの兵器技術の受容に関しては、戦勝国のあいだでも温度差があった。戦後にいちばん謙虚に(言い替えれば貪欲に)ドイツの兵器技術を導入したのはアメリカで、V2号(A4)開発チームを、リーダーのフォン・ブラウンもろともアメリカに連れて行き、数年後にはアメリカの市民権まで与えたほどだ。

アポロを月に送ったサターン5ロケットは、フォン・ブラウンらドイツ人技術者が中心になって開発したものだ。本書にも登場する三角翼のA・リピッシュなども、終戦直後にアメリカに渡っている。同じく貪欲にドイツの技術を吸収したのがソ連だが、ドイツ人を雇い入れることには警戒的で、技術の成果を吸い上げるだけに留めた。

一番冷淡だったのがイギリスで、たとえばドイツの超音速空気力学のデータを手にしても、最初は眉唾物と見ていたようだ。イギリスが後退翼ジェット機の実用化でアメリカやソ連に後れをとったのも、ドイツ人に対する根深い不信感が一つの原因だった。アメリカは後退翼の資料を見るなり、開発が進んでいた爆撃機の設計を一からやり直させたくらいだったのに。その結果登場したのが傑作戦略爆撃機B-47である。

本書はイギリス人が総編集長をつとめるシリーズのひとつで、執筆者もイギリス人である。そのせいか、アメリカ人や日本人などの書いたドイツ秘密兵器物に比べると、ところどころ刺(とげ)のある物言いになっている気がしないでもない。原書が書かれたのは一九六〇年代末、まだドイツのV1号、V2号の攻撃をかいくぐってきた記憶も鮮やかな時代である。

だからといって筆者の目は決して曇ってはおらず、ドイツの技術でも評価すべきところはきちんと評価している。ドイツの秘密兵器開発全般を概観するのには、多少距離を置いた本書のような視点の方が向いているだろう。

国敗れて技術あり

ドイツは戦争に敗れたが、技術を残した。しかしそこでドイツはなぜ戦争の最中に、それも敗色が濃厚になってから、そんなにも多種多様な兵器の開発に邁進(まいしん)したのだろうか、という疑問が湧いても当然だろう。

数々の秘密兵器は、ドイツが期待したような逆転勝利をもたらさなかった。それどころか秘密兵器の開発に力を注いだために、かえって従来の兵器の改良や生産がおろかにされたくらいであった。皮肉な話ではあるが、ドイツに関しては秘密兵器は勝利ではなく、敗北に貢献したとさえいえるかもしれない。

本書では最初の章をドイツの兵器開発体制にあてているが、これは本書の特徴の一つに数えて良いだろう。ドイツの陸海空三軍のあいだの対抗意識、重複した研究開発体制と情報交換の不備、乱立する計画と一貫性のない技術政策、ナチ上層部の不断の干渉、ヒトラー自身の気紛れな指示、そういったもろもろがドイツの兵器開発を混乱させ、実用になりそうもない秘密兵器を次から次へと開発させた原因でもあろう。

しかしそれだけではなく、ドイツ人の科学技術好き、技術の産物に対する信仰にも近い感情といったものも理由にありそうだ。私はこれを、ドイツ人の「技術ロマン主義」と名づけたことがあるが、大戦末期のドイツの秘密兵器開発には、さながら壮大な神々の黄昏(たそがれ)を前にしてノートゥングの剣を鍛えている趣がある。

裏返していえば、アメリカやイギリスの兵器がドイツほどにはマニアを引きつけないのは、彼らの実用主義的精神が、あるいはロマン主義の不足が理由だろう。

本書には引用されていないが、ナチ・ドイツの兵器開発と生産の総責任者であったアルベルト・シュペーア兵器弾薬相は、戦後の回顧録でV2号の生産決定を「私の最大の誤り」と記している。

シュペーアは、ナチの上層部(彼は閣僚であると同時に熱心なナチ党員でヒトラーの個人的友人でもあった)にあっては例外的な知的なインテリであったが、その彼にしても戦争中にはドイツのロマン主義の呪縛からは逃れられなかった。ドイツ人の業(ごう)の深さかもしれないが、それが現代にもつながる多くの技術を生み出したのも確かである。

ブライアン・フォード(BRIAN J. FORD)

1940年生まれ。科学者。とくに第2次大戦中の兵器開発に関する研究では定評がある。科学関係の作家としても知られる。著書に同バランタイン・シリーズの“Allied

secret weapons”など多数ある。

渡辺修(わたなべ・おさむ)

1927年東京生まれ。慶應大学卒。時事新報社をへて産経新聞社外信部に勤務、主にドイツ問題を担当。1961年産経新聞ボン支局長となり、以後本社外信部長、欧州総局長(ロンドン)をへて、1976年からフジテレビ報道局長、常務取締役などを歴任。1993年から99年まで駒沢女子大学教授。主な著書に『オルテガ』(清水書院)、訳書に『ゲシュタポ』(サンケイ出版)などがある。

野木恵一(のぎ・けいいち)

1950年東京生まれ。中央大学文学部哲学科卒。故青木日出雄氏の勧めにより、1975年に「航空ジャーナル」でデビュー。主に第2次大戦後の軍事技術と国際戦略史を研究。雑誌・新聞等に執筆、軍事関係の翻訳を手がける。主な著書は『戦車と機甲戦』(朝日ソノラマ)、『宇宙兵器』『原子力潜水艦を開発せよ』(サンケイ文庫)、『報復兵器V2』(光人社NF文庫)、『図解軍需産業を見る』(同文書院)。主な訳書、『第2次大戦ドイツの自動火器』『コクピット』(大日本絵画)。

|  はじめに

はじめに 目 次

目 次